キャリアアップや、新たな挑戦のために栄養教諭を目指す人が増えています。栄養教諭になるには、必要な資格や活躍できる環境を知っておくのが大切です。本記事では、栄養教諭の仕事内容や必要な資格、就職状況を解説します。記事を読めば、栄養教諭の概要がわかり、今後の進路選択に役立てられます。

栄養教諭は学校で食育を担当し、子どもの健やかな成長を支える役割です。資格取得の方法や採用試験の概要を含め、栄養教諭になるための具体的なステップを解説します。

栄養教諭の基本概要

栄養教諭の基本概要を、以下の項目に分けて紹介します。

- 栄養教諭と学校栄養職員の違い

- 栄養教諭の歴史

栄養教諭と学校栄養職員の違い

栄養教諭と学校栄養職員は、学校で食育や給食管理に関わる職種ですが、役割や採用方法が異なります。栄養教諭と学校栄養職員の違いは以下のとおり。

| 比較項目 | 栄養教諭 | 学校栄養職員 |

| 職種 | 教育職員 | 行政職員 |

| 教員免許 | 栄養教諭免許 | 不要 |

| 必要資格 | 栄養士or管理栄養士免許 | 栄養士or管理栄養士免許 |

| 主な業務 | 食育指導、給食管理 | 給食管理、調理業務 |

| 授業の実施 | 可能 | 原則不可 |

| 生徒への個別指導 | 可能 | 原則不可 |

| 教職員会議への参加 | 可能 | 原則不可(場合による) |

| 採用機関 | 都道府県or市町村の教育委員会 | 都道府県or市町村 |

栄養教諭は食育指導や給食管理をする教育職員です。一方、学校栄養職員は給食管理や調理業務を担当する行政職員です。学校栄養職員は事務職員に近く、教員を支える役割が中心です。ただし、実際の仕事内容に大きな差がない場合もあり、配属先により異なります。

» 文部科学省(外部サイト)

給与体系は自治体や経験年数によって異なります。栄養教諭と学校栄養職員のどちらの給与が高いとは一概には言えません。教育的な視点で食育を実践したい場合は、栄養教諭が適しているでしょう。

栄養教諭の歴史

栄養教諭の制度は、子どもの食育の重要性が認識され、2005年に創設されました。栄養教諭制度の導入後の経緯は、以下のとおりです。

| 年 | 経緯 |

| 2005年 | 4月:栄養教諭制度の創設、6月:食育基本法の制定(7月施行) |

| 2006年 | 4月:第1次食育推進基本計画策定 |

| 2007年 | 6月:教育職員免許法改正(栄養教諭免許の特例措置対象拡大) |

| 2008年 | 3月:小学校学習指導要領、中学校学習指導要領の改訂(食育の推進を明記)、6月:学校給食法を大幅改正 |

| 2009年 | 3月:学校保健法を学校保健安全法に改称 |

| 2010年 | 3月:食に関する指導の手引き(1次改訂版)作成 |

| 2011年 | 4月:第2次食育推進基本計画策定 |

| 2015年 | 3月:学校給食における食物アレルギー対応指針策定 |

| 2016年 | 4月:第3次食育推進基本計画策定 |

| 2019年 | 3月:食に関する指導の手引き(2次改訂版)作成 |

| 2021年 | 4月:第4次食育推進基本計画策定 |

» 全国学校給食推進連合会(外部サイト)

» 集団給食協会(外部サイト)

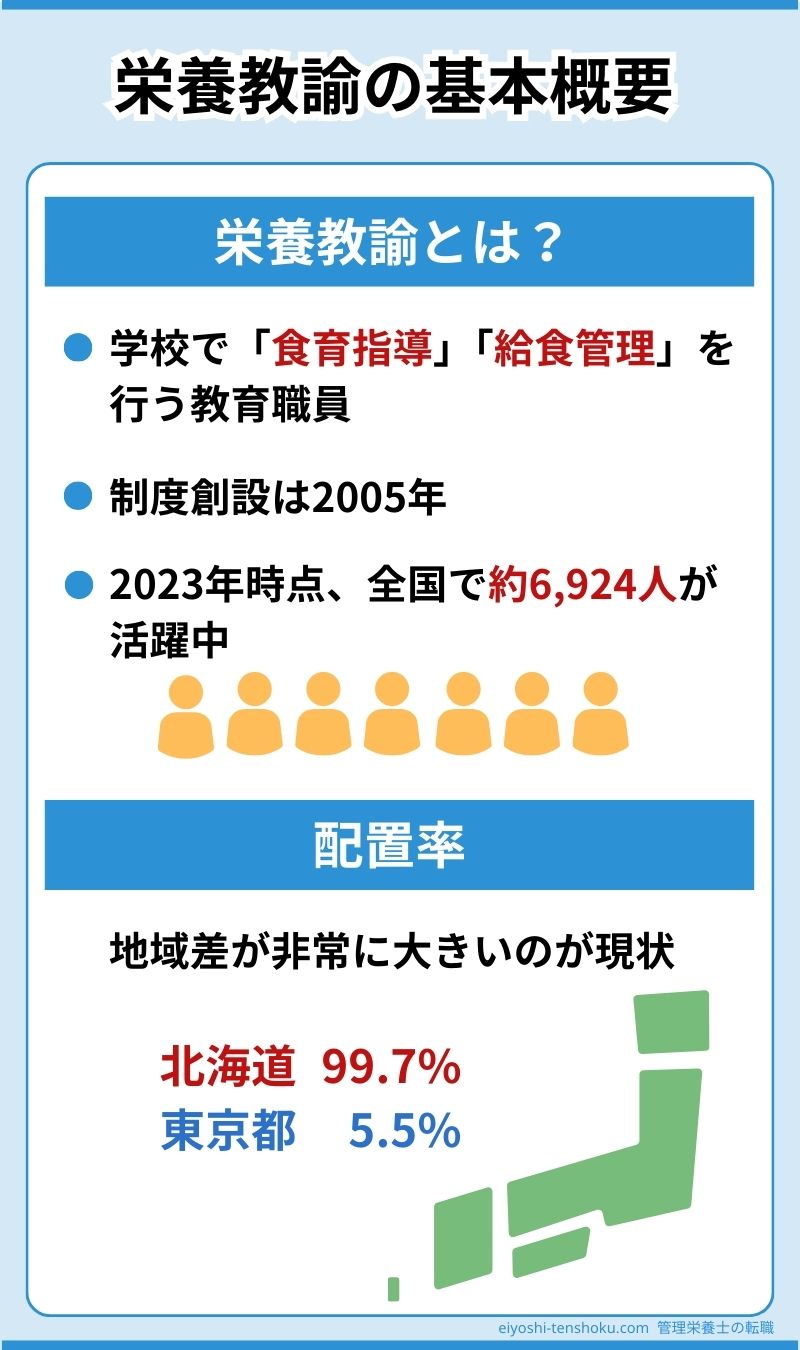

栄養教諭制度の創設当初、配置されたのは4道府県の34人のみでした。2023年5月1日時点では全国で約6,924人に増加しましたが、近年の増加は緩やかです。

» 栄養教諭の配置状況|文部科学省(外部サイト)

令和3年度の文部科学省の調査によると、栄養教諭の配置率は都道府県で差があります。最も高い北海道は99.7%、最も低い東京都は5.5%です。地域ごとの食育指導の差は、子どもの将来的な健康や食文化に影響を及ぼします。地域間格差を解消するためには、国や自治体、関係機関の連携が不可欠です。

» 栄養教諭の実態に関する調査研究報告書|文部科学省(外部サイト)

子どもの健康や食育の重要性は、ますます高まっています。栄養教諭は食育の中心的役割を担っており、今後の活躍が期待されています。

栄養教諭の仕事内容

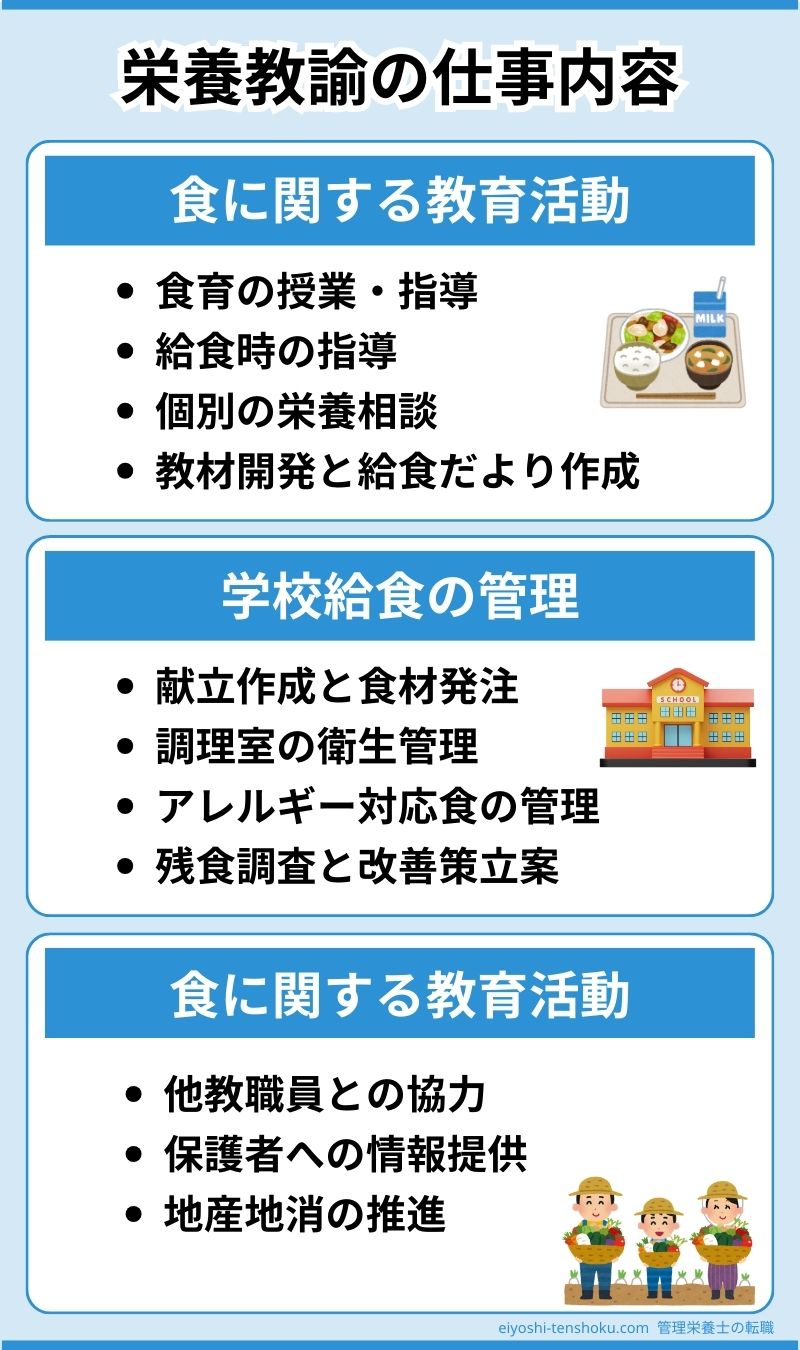

栄養教諭の仕事内容は、以下のとおりです。

- 食に関する教育活動

- 学校給食の管理

食に関する教育活動

栄養教諭は、子どもの食に関する教育活動を担当します。主な業務内容は、以下のとおりです。

- 食育の授業・指導

- 給食時の指導

- 個別の栄養相談

- 食育に関する教材開発

- 給食だよりの作成

栄養教諭だけですべての活動を行うのは難しいため、他の教職員と連携しながら食育を進めていく必要があります。家庭科や保健体育の教員と協力し、各授業内容と関連づけた食育を実施すると、学習効果を高められます。地域の特性を活かした食文化や農業体験の指導なども、栄養教諭の活動の一つです。

栄養教諭はさまざまな角度から食育に取り組み、子どもの健やかな成長を支える役割を担っています。

学校給食の管理

学校給食の管理は、栄養教諭の業務の一つです。栄養バランスの取れた献立作成や食材の発注など、幅広い業務を担っています。以下の業務も、栄養教諭が担う業務です。

- 調理室の衛生管理

- 給食調理の指導・監督

- アレルギー対応食の管理

自治体や学校によっては、給食費の徴収や会計管理を栄養教諭が担当するケースもあります。保護者への情報提供や給食試食会の企画・運営も、学校と家庭をつなぐ重要な取り組みです。残食調査と改善策の立案、地産地消の推進、食育の観点を取り入れた給食の提供なども担当します。

災害時の非常食計画の策定や、給食に関する書類の作成にも対応。栄養教諭の業務は多岐にわたり、高い専門性と管理能力が求められます。

栄養教諭になるメリット

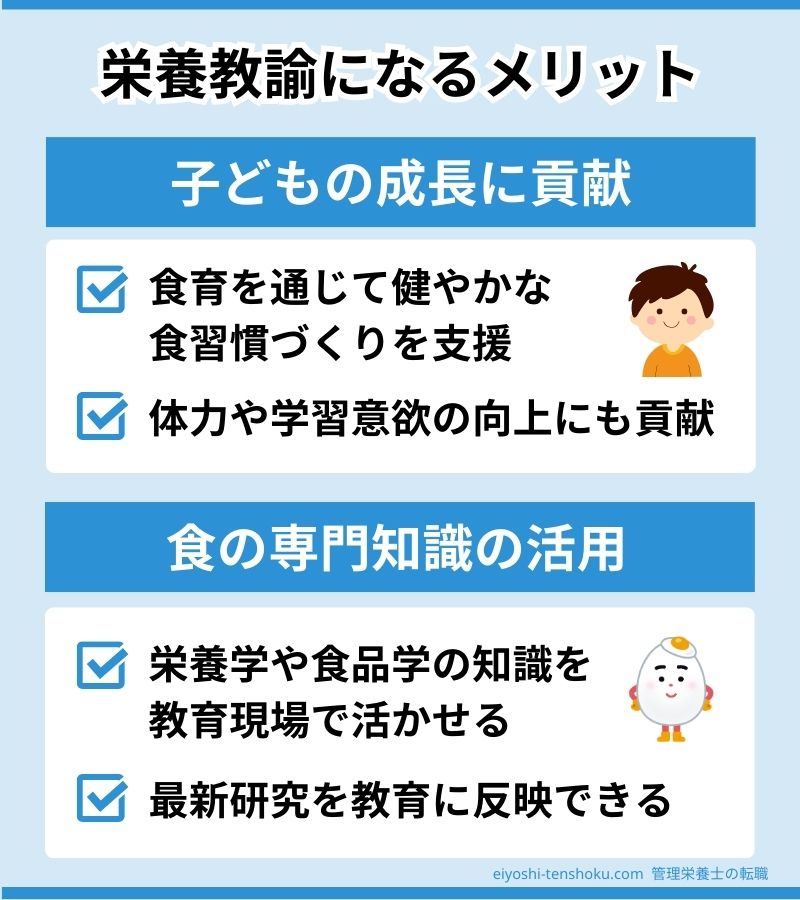

栄養教諭になるメリットは、以下のとおりです。

- 子どもの成長に貢献できる

- 食の専門知識を活かせる

子どもたちの成長に貢献できる

栄養教諭は、食育を通じて、子どもたちの健やかな食生活の習慣づくりに貢献します。食育は子どもの社会性や協調性を育む効果も高いです。適切な栄養摂取は体づくりや学習能力の向上にも役立ちます。成長を促すだけでなく、体力や学習意欲の向上にもつながります。

家庭や地域と連携しながら子どもたちの食環境の改善できる点も、栄養教諭の魅力です。食環境を整えると、より良い健康習慣の定着を目指せるでしょう。

食の専門知識を活かせる

栄養教諭は、栄養学や食品学の専門知識を活かし、学校現場で子どもの健康づくりに貢献できます。食育指導を通じて、健やかな食生活の大切さを伝え、栄養バランスの取れた食事計画を立案・実行できる点が強みです。最新の研究成果を教育に反映させると、より効果的な食育を提供できます。

保護者向けの栄養相談や食育講座を通じて、家庭と連携しながら食の知識を広める役割も担います。学校全体の健康増進プログラムにも、専門的な視点から関与でき、子どもの成長を多方面から支えられる職種です。

栄養教諭になるデメリット

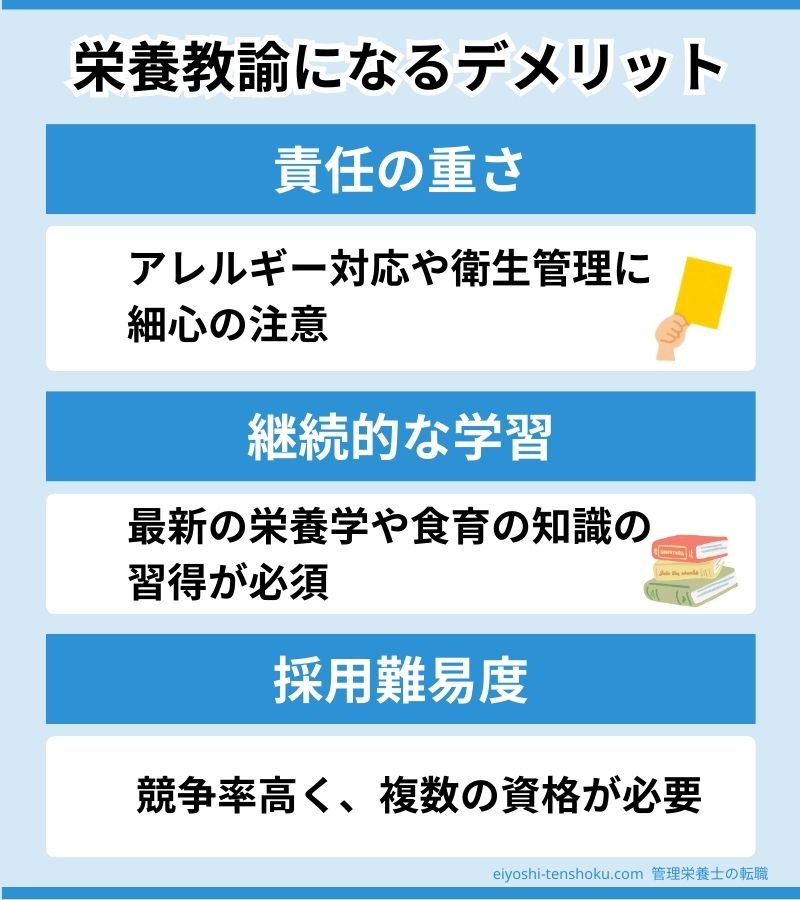

栄養教諭になるデメリットは、以下のとおりです。

- プレッシャーや責任がある

- 採用難易度が高い

プレッシャーや責任がある

栄養教諭は子どもの健康と成長に直接関わるため、大きな責任が伴います。特に食物アレルギー対応は命に関わる業務であり、細心の注意が必要です。給食の衛生管理や食中毒予防にも気を配り、安全な給食の提供を徹底する必要があります。栄養教諭には教育者としての役割も求められるでしょう。

最新の栄養学や食育に関する知識を継続的に学び続ける努力が求められます。学校全体の食育推進の中心的な存在であるため、食に関する理解を深める取り組みも行う必要があります。予算管理や調理スタッフの管理など、運営面での責任も伴うため、幅広い業務をこなす力が必要です。

やりがいのある仕事ですが、常に高い専門性と責任感が求められます。

採用難易度が高い

栄養教諭になるには、限られた採用枠の中で、競争率の高い試験を突破しなければなりません。栄養士or管理栄養士の資格に加え、教員免許状が必要であり、教員採用試験にも合格する必要があります。試験では専門知識だけでなく、教育者としての適性も問われるため、十分な準備が必要です。

試験の種類と内容は、以下のとおりです。詳細は各自治体の募集要項を参考にしてください。

| 試験種類 | 試験内容 |

| 教職・一般教養 | 教育原理、教育法規、教育心理、教育時事など、教職員として必要な幅広い教養 |

| 専門教養 | 栄養学、食品学、給食経営管理、衛生管理など、栄養指導や学校給食の管理に必要な専門知識 |

| 小論文 | 学校における食育の重要性や、子どもの健康を支える栄養指導の役割など |

| 人物試験(面接・実技試験) | コミュニケーション能力、指導力、模擬授業や集団討論、個別面接による実践的評価 |

実務経験や教育実習が重視されるので、現場での経験を積む必要があります。自治体によっては年齢制限を設けている場合があるため、転職を検討する際は注意しましょう。正規採用枠が少ないため、非常勤や臨時採用から、栄養教諭のキャリアを始める人もいます。難易度は高いものの、子どもの健康と成長に直接関われるため、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

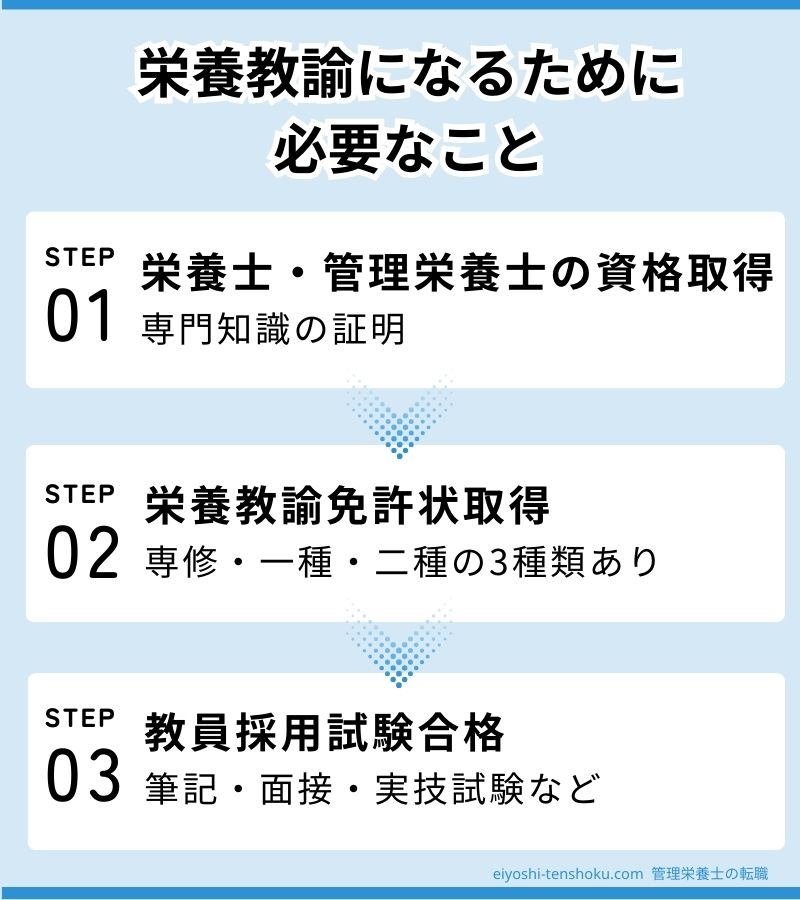

栄養教諭になるために必要なこと

栄養教諭になるために必要なことは、以下のとおりです。

- 必要な資格と免許を取得する

- 教員採用試験に合格する

必要な資格と免許を取得する

栄養教諭になるためには「栄養教諭普通免許状」の取得が必要です。栄養教諭免許状は一種・二種・専修の3種類があり、各免許に必要な学歴や資格は異なります。各免許状を取得するために必要な資格と、免許の取得方法は以下のとおりです。

| 免許状の種類 | 必要な学歴 | 必要な資格 | 必要な単位数 |

| 専修免許状 | 修士の学位(大学院修了) | 管理栄養士免許 | 所定の24単位 |

| 一種免許状 | 学士の学位(大学卒業) | 管理栄養士免許 or 管理栄養士養成課程修了(+栄養士免許) | 所定の22単位 |

| 二種免許状 | 準学士の称号(短期大学卒業) | 栄養士免許 | 所定の14単位 |

免許状を取得するには、大学や短大などで栄養学に関する専門科目を学び、必要な単位を修得する必要があります。一般的には、栄養士や管理栄養士の資格を取得したうえで教職課程を履修し、教育実習などを経て栄養教諭免許を目指します。

» 文部科学省(外部サイト)

大学で管理栄養士養成課程を修了し、栄養士免許を取得した場合は、所定の単位を修得すると一種免許状を取得できます。一種免許状や専修免許状のほうが、より高い専門性を求められます。

» 管理栄養士としてのやりがいとおすすめの職場

» 管理栄養士の仕事内容と向いている人の特徴

教員採用試験に合格する

栄養教諭として公立学校で働くためには、各都道府県や市町村が実施する「教員採用試験」に合格する必要があります。試験内容や日程は自治体によって異なりますが、一般的には以下の流れです。

| 出願期間 | 3~5月頃 |

| 試験期間 | 6~9月頃(一次・二次試験) |

| 試験内容 | 筆記試験(一般教養・教職教養・専門教養など)、集団面接、個人面接、実技試験など |

| 合格発表(二次試験) | 9〜10月頃 |

教員採用試験は一次試験と二次試験に分かれており、一次試験では筆記試験が行われます。出題される内容は、教職教養、専門教養、一般教養など。二次試験では、面接や実技、小論文などが行われるのが一般的です。

受験資格は、栄養教諭免許状を持つ人か、取得見込みの人に限られています。年齢制限を設けている場合もあります。各受験条件は自治体によって異なるため、受験を考えている方は希望する自治体の情報を確認しておきましょう。

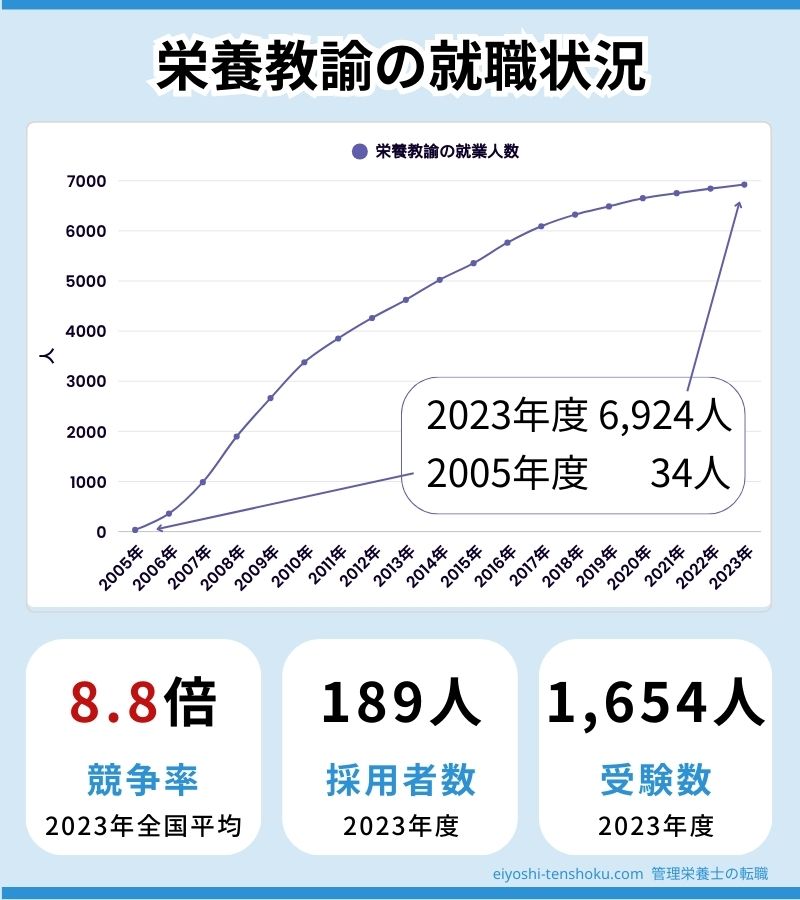

栄養教諭の就職状況

栄養教諭の就職状況を、以下の項目に分けて紹介します。

- 栄養教諭の全国就業人数

- 採用者数と競争倍率の推移

栄養教諭の全国就業人数

2023年5月1日時点での栄養教諭の全国就業人数は6,924人に達しており、2005年の34人から約200倍に増加しています。年度ごとの栄養教諭の全国就業人数は以下のとおりです。

| 年度 | 就業数 |

| 2005年 | 34人 |

| 2006年 | 359人 |

| 2007年 | 986人 |

| 2008年 | 1,897人 |

| 2009年 | 2,663人 |

| 2010年 | 3,379人 |

| 2011年 | 3,853人 |

| 2012年 | 4,262人 |

| 2013年 | 4,624人 |

| 2014年 | 5,023人 |

| 2015年 | 5,356人 |

| 2016年 | 5,765人 |

| 2017年 | 6,092人 |

| 2018年 | 6,324人 |

| 2019年 | 6,488人 |

| 2020年 | 6,652人 |

| 2021年 | 6,752人 |

| 2022年 | 6,843人 |

| 2023年 | 6,924人 |

栄養教諭が急増した背景は、児童生徒の食生活の乱れが深刻化し、栄養教諭の必要性が高まったためです。2005年4月に栄養教諭制度が施行され、法的根拠も整備されました。学校給食法も改正され、教育現場の食環境は大きく変化しています。現在、多くの自治体で学校栄養職員の配置転換が進められています。

» 農林水産省(外部サイト)

栄養教諭の全国就業人数は、着実に増加しているものの、学校種や地域によって配置状況に違いがあるのが現状です。今後も食育の重要性が高まる中、さらなる増員が期待されています。

採用者数と競争倍率の推移

栄養教諭の採用者数は年々増加していますが、全体としてはまだ少数です。地域や年度によって競争倍率に大きな差があり、2023年度の全国平均は8.8倍と高い水準にあります。近年の栄養教諭の受験者数、採用者数、競争率は以下のとおりです。

| 年度 | 受験者数(人) | 採用者数(人) | 競争率(倍) |

| 2019年度(※1) | 1,864 | 234 | 8.0 |

| 2020年度(※2) | 1,678 | 207 | 8.1 |

| 2021年度(※3) | 1,616 | 201 | 8.0 |

| 2022年度(※4) | 1,597 | 177 | 9.0 |

| 2023年度(※5) | 1,654 | 189 | 8.8 |

競争率が30倍を超える自治体も存在し、一部の自治体では募集を行わず、採用試験も実施されていません。採用枠は拡大傾向にあるものの、栄養教諭への就職は依然として狭き門です。一度の試験で合格するとは限らないため、長期的な視点で準備を進める必要があるでしょう。

※1 令和元年度公立学校教員採用選考試験の実施状況(第1~9表)|文部科学省

※2 令和2年度公立学校教員採用選考試験の実施状況(第1~9表)|文部科学省

※3 令和3年度公立学校教員採用選考試験の実施状況(第1~9表)|文部科学省

※4 令和4年度公立学校教員採用選考試験の実施状況(第1~11表)|文部科学省

※5 令和5年度公立学校教員採用選考試験の実施状況(第1~9表)|文部科学省

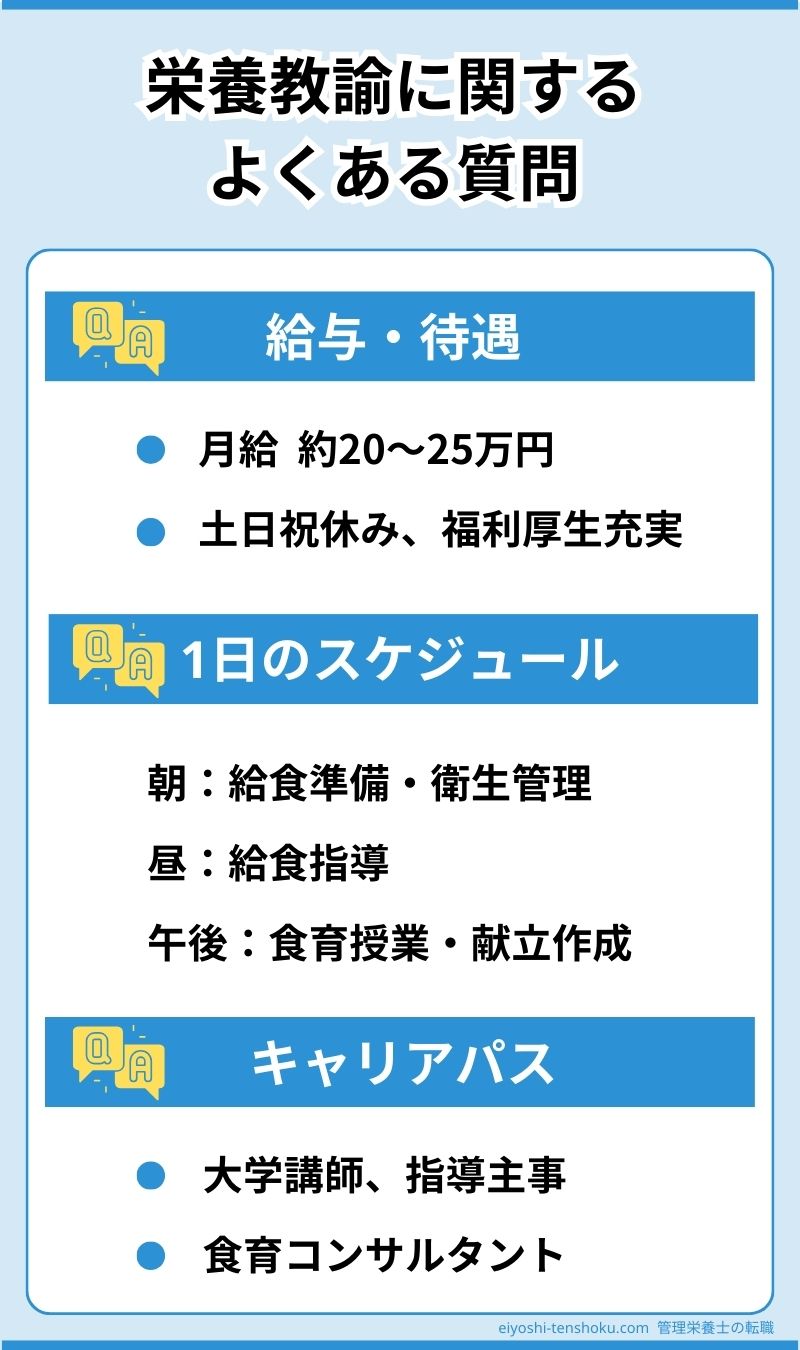

栄養教諭に関するよくある質問

栄養教諭に関する以下の質問をまとめました。

- 栄養教諭の給与や待遇は?

- 栄養教諭の1日のスケジュールは?

- 栄養教諭のキャリアパスは?

栄養教諭の給与や待遇は?

栄養教諭の給与は地域や経験年数によって異なりますが、一般的な月給は約20~25万円です。経験を積むと昇給も見込めるため、長期キャリアを築きやすい環境が整っています。勤務時間は1日8時間程度で、土日祝日は休日です。

» 北海道教育委員会(外部サイト)

福利厚生も充実しており、健康保険や年金のほか、住宅手当や退職金制度などが整備されています。ただし、転勤や異動の可能性があるため、事前に条件を確認するのも必要です。

雇用形態は正規雇用のほか、非常勤や臨時採用もあります。転職を検討している場合は、自治体の求人情報を確認しましょう。職務調整額など特別手当を支給する自治体もあり、待遇面は総合的に充実していると言えるでしょう。

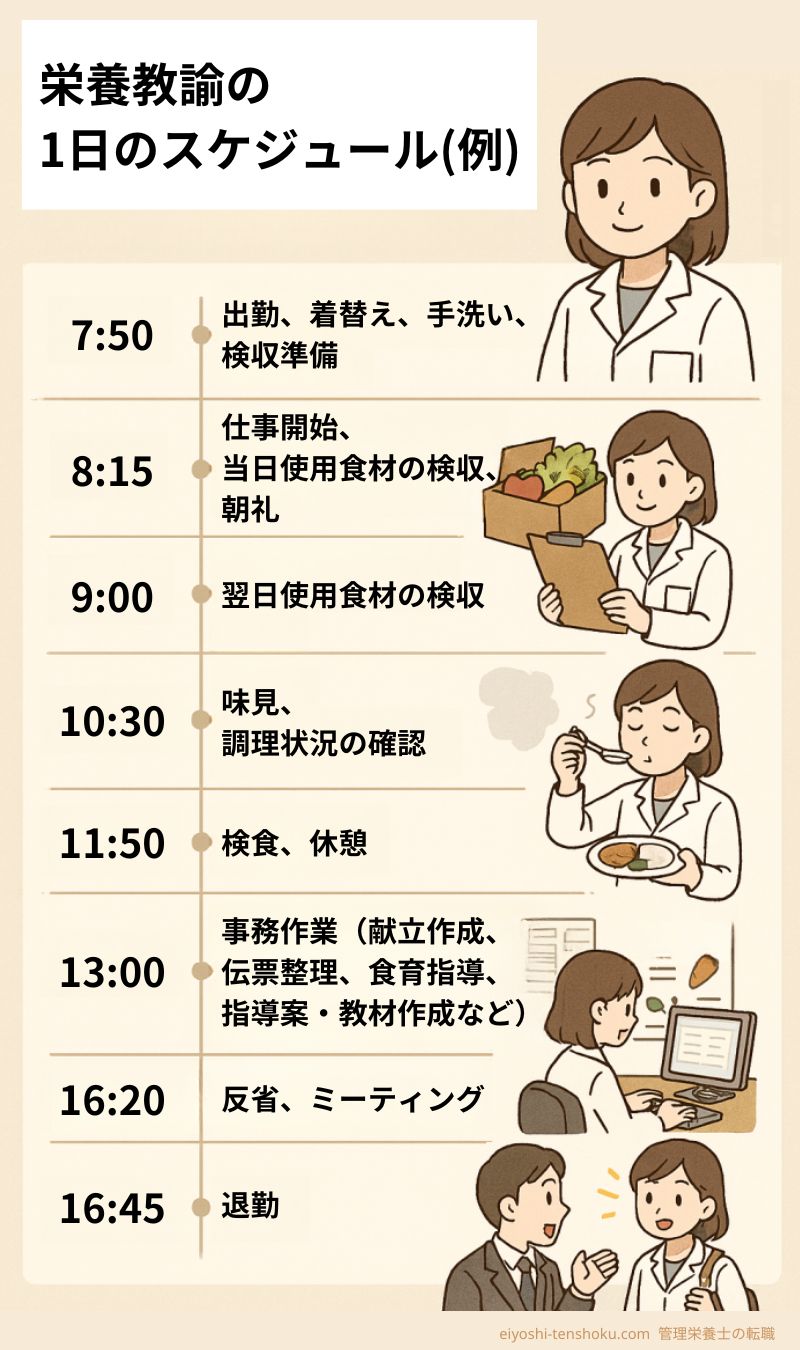

栄養教諭の1日のスケジュールは?

栄養教諭は朝早くから夕方まで、幅広い業務を担当します。主な仕事内容は、給食管理と食育指導です。朝は出勤後、給食の準備状況の確認や調理室の衛生管理、調理スタッフとの打ち合わせなどを行います。学校全体の情報共有のため、教職員朝会への参加も必要です。

給食の時間は各教室を巡回し、子どもの食事の様子を観察します。午後は食育授業を実施したり、給食の献立作成や栄養管理を行ったりします。食物アレルギーへの対応も重要な仕事の一つです。衛生・安全管理、書類作成、事務作業なども担当します。

通常の退勤は夕方5時頃ですが、繁忙期や業務内容によって残業する場合もあります。

栄養教諭のキャリアパスは?

栄養教諭は、専門性を活かすことで、さまざまな分野で活躍できる職種です。主なキャリアパスは、以下のとおりです。

- 大学や専門学校の講師

- 教育委員会の指導主事

- 食育や栄養指導の専門家

- 民間企業での食育コンサルタント

- NPOや地域団体での食育活動

他の教科の教員免許状を取得すると、教育分野での選択肢が広がります。栄養教諭のキャリアパスは柔軟性があるため、個人の興味や目標に応じた発展も可能です。

まとめ

栄養教諭は、学校で食育と給食管理を担う専門職です。子どもの健やかな成長を支える仕事ですが、責任が重く、採用難易度も高い傾向にあります。栄養教諭になるには、管理栄養士免許に加え、栄養教諭免許状の取得が必要です。全国の就業者数は増加傾向にあります。

栄養教諭を目指す方は、必要な資格取得と採用試験対策への取り組みが大切です。